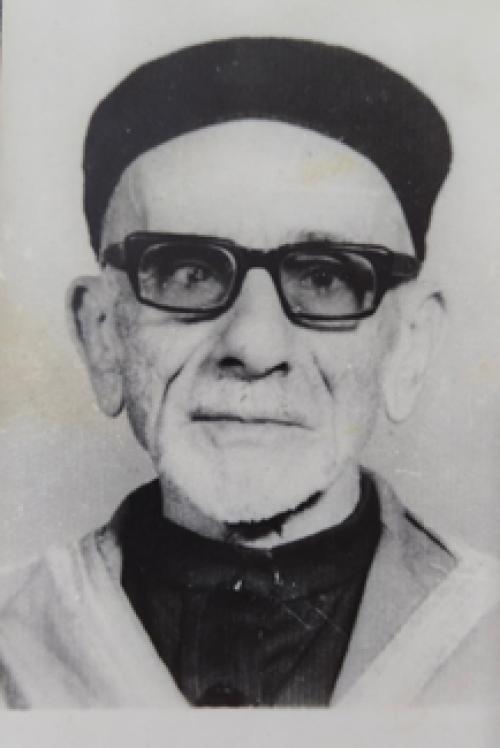

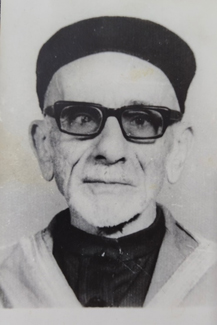

العالم المُربّي محمد عبد الغني الباجقني... هدية طرابلس إلى الشام

العالم المُربّي

مـحـمـد عبد الغني الـــــــبــــاجقني...

هدية طرابلس إلى الشام(1)

توطئة:

أضحت دمشق في مطلع القرن الماضي ملجأ كل منكوب، وقِبلة كل مهاجر، ومأوى كل مرزأ، فقد استقبلت أفواجًا تترى من مهاجري الرومللي، ثم أهالي جزيرة إقريطش (تكريت)، ومن بعدهم الأرنؤوط، وقبلهم جميعًا هجرات الجزائريين(2). وكان في أفواج المهاجرين إليها والمحتمين بها جزءٌ كبيرٌ من أهالي طرابلس الغرب، إثر غزو أساطيل روما وجحافلها ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) العثمانية (1329ه / 1911م). فبعد جهاد عظيم دام سنةً كاملةً، حصر فيها المجاهدون الغزاة عند مدن ساحلية يحتمون بأسوارها، ويدرؤون الخطر عن أنفسهم بمدافع بارجاتهم الرابضة قريبًا منهم في الساحل = أذعن الأتراك أخيرًا إلى الاستسلام؛ حتى يتفرّغوا لحرب البلقان، ولكي يستردُّوا جزر بحر إيجه، فوقّعوا مع العدوّ اتفاقية لوزان الأولى (1330ه / 1912م) التي تقضي بوقف القتال، وخروج العساكر العثمانية من الولاية، والامتناع عن دعم المجاهدين بالزاد والعتاد. وبخروج العثمانيين تعطّل الجهاد في طَوره الأول(3)، وبدأت أُولى هجرات الطرابلسيين (الليبيين)، فأمّوا أصقاع الأرض فرارًا من جَور مدنيّة القرن العشرين، وكانت مصر وتونس أكثر الأقطار العربية التي نزلوا بها؛ لقربهم منها، ومجاورتهم لها، أما الآستانة فكان أكثر من أمّها من الطرابلسيين: أرباب الدولة، ووجهاء البلد، وآثرت النُّخبة المتعلمة النزول في بلاد الشام، في الصالحية خاصة(4).

وكان في هؤلاء المهاجرين مفتي طرابلس الغرب الشيخ الفقيه الشاعر إبراهيم باكير، وصهره الشيخ القاضي محمد عز الدين الباجقني، وأبناؤه الستة، وفيهم محمد عبد الغني، الشاب اليافع الذي سيحظى فيما بعد بمكانة مرموقة بين أرباب العلم، وأشياع الأدب، وأخدان المعرفة، حتى شرّق ذكره وغرّب في سورية كلها، حرسها الله وصانها، وردّ لها غابر عزّها وتالد مجدها. آمين.

نَسَبُهُ وولادته:

هو الشيخ الفقيه الأديب المربّي: محمد عبد الغني بن محمد عزّ الدين بن إبراهيم الباجقني، وآل الباجقني من الأسر العريقة في طرابلس، يرجع نسبها إلى الشيخ سَرَّار بن عُمارة بن اليزيد الوِرْفِلّي الزِّكْرِيوِي، أحد المشهورين بالصَّلاح والولاية في بلدة وِرْفِلَّة، في القرن التاسع الهجري.

ولد المُترجَم في سنة (1310ه / 1892م)(5) بمحلّة الظهرة، في ظاهر طرابلس الغرب، قبل أن يمتدّ العمران إليها لتصبح في قلب المدينة.

وكان والده الشيخ محمد عز الدين الباجقني إمامًا في مسجد سيدي عبد الوهاب عند باب البحر، ومُدرِّسًا في جامع شائب العين، وتولى القضاء الشرعي في بلدة سُوكْنَة، وتَرْهُونَة، وسِرت، والعجيلات، والنَّواحي الأربعة. ثم هو إلى ذلك أديبٌ بليغٌ، وصاحب رأيٍ جَزْلٍ، وهو أحد أنْبَهِ وأنبل تلاميذ وأصحاب الإمامين المجاهدين: محمد المهدي السنوسي، وخليفته وابن أخيه أحمد الشريف السنوسي.

أما خاله فهو فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء: إبراهيم باكير، آخر من وَلِيَ الإفتاء في طرابلس الغرب أيام الدولة العثمانية، وهو من أسرة عريقة في العلم تنتسب في الفقه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وتولى منصب الإفتاء من قبله والده مصطفى باكير، وكذا جده إبراهيم باكير، وهم من التُّرك، هاجر جدهم الأول من تركية إلى طرابلس في ولاية دَرْغُوث باشا، بعد منتصف القرن العاشر الهجري.

نشأته الأولى وتحصيله العلم:

قضى الباجقني عشرين عامًا في طرابلس قبل أن يهاجر في مطلع شبابه إلى دمشق، ونشأ في عصر تتعاوره أفكار المجددين والجامدين، وأخذت طرابلس نصيبها من هذا وذاك، وكانت الدولة العثمانية تحنو عليها أخيرًا لاستبقائها بعد أن لم يبق لها على شطآن شمال إفريقيا ولاية غيرها، ومن أجل ذلك سعت في إسعافها بضروب الإصلاح، وأبجديات الحضارة، فأنشأت المدارس والمكتبات، وأوفدت أبناء الأعيان للدراسة في الآستانة. ولما كان أهالي الولاية مخلصين لها غضّت الطرف عن بعض المحظورات التي لا تتسامح فيها عادة، وبذلك راجت في ولاية طرابلس بعض حَمَلات المصلحين، مثل الدعوة السنوسية التي أظلّت بَرْقَة قبل انحسار ظلّ الدولة العثمانية عنها بنصف قرن، فنشرت العلم، وأمّنت السُّبل، وحملت راية الجهاد، وخلّصت التصوف بعض ما علق به من الشوائب والأكدار. وأيضًا راجت بعض الجرائد والمجلات التي كانت تَرِد من مصر حاملةً معها أفكار جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وطاهر الجزائري، والكواكبي، ومحمد كرد علي، وغيرهم من أساطين مدرسة الإصلاح والتجديد، وكذا جريدة الشدياق، ومثيلاتها من جرائد ومجلات بلاد الشام وتركية التي نوّرت العقول، ورجّحت الأفهام، وشغلت قُرَّاءها بالنافع والمفيد. ومن هذه الروافد وغيرها نَهَلَ الباجقنيُّ أصنافَ العلوم والفنون في مقتبل عمره، قبل أن تزحف جحافل روما وتئد النهضة الطرابلسية وهي في مهدها.

وكان الابتداء بحفظ القرآن سُنَّةً مُتَّبَعَةً في البيئة الإسلامية الطرابلسية، ولهذا نجد أول ما ابتدأ به الباجقني في طلب العلم أن حفظ كتاب الله الكريم على شيخه سالم المجبّر المغربي، في زاوية مقطع الحجر بظاهر المدينة، على رواية قالون عن نافع، ثم شرع بعد ذلك في دراسة الفقه، واللغة، والمنطق، مع حفظ المتون، ودرس على كوكبة من خيرة علماء طرابلس، والوافدين عليها، والمجتازين بها، فمن شيوخه فيها:

الفقيه المجاهد: الشيخ عمر المسلاتي مفتي طرابلس. والفقيه المجاهد: الشيخ عمر الميساوي مفتي مصراتة، ومستشار زعيمها المجاهد رمضان السويحلي. والفقيه المجاهد: الشيخ مختار الشكشوكي قاضي ترهونة. وكان لهؤلاء الثلاثة رحلة في طلب العلم إلى الأزهر، وهم من خيرة علماء طرابلس الذين حملوا راية الجهاد ومنازلة الطليان، مع بثّ العلم والقيام على مصالح الناس.

ومن مشايخه الشيخ الفقيه صالح بن الفُضيل التونسي، دَرَسَ عليه الباجقني لمَّا زار طرابلس ونزل فيها بضعة أشهر في رحلته إلى الشام، ثم بعد بضع سنوات أخذ عنه الباجقني العلم مرَّةً ثانيةً في الجامع الأموي.

وقبل هؤلاء جميعًا أخذ الباجقني العلم عن والده الفقيه القاضي محمد عز الدين، وعن خاله الفقيه الشاعر إبراهيم باكير، وكان والده أديبًا من أقطاب المدرسة السنوسية، وكان خاله شاعرًا من فقهاء الحنفية، وهكذا نشأ الباجقني بين أبٍ له سهمٌ وافرٌ من جزالة القلم، وسداد الرأي، وبين خالٍ ضليعٍ في الفقه، رقيق الطبع، مرهف الشعور. فأخذ الابن من أبيه تأثره بالمدارس الإصلاحية، وتجرّده من التعصب، وتنزّهه عن الجمود، كما أخذ من خاله تضلّعه في الفقه، وسلك مسلكه في البوح ونظم الشعر الرقيق في أحايين قليلة.

هجرته إلى الآستانة:

كان والد المترجم له في الآستانة عندما عقد العثمانيون عزمهم على وقف القتال والانسحاب من طرابلس الغرب، بيد أنّ هذه الشائعات عن نيّة دولة الخلافة إبرام مُعاهدة استسلامٍ مع العدو كانت تُقابل بالنّفي والتكذيب من قبل العثمانيين في طرابلس، وفي أثناء ذلك آب الشيخ محمد عز الدين الباجقني إلى بلده، حاملًا معه قرار توليته قاضيًا شرعيًّا على النواحي الأربعة جنوب شرقيّ طرابلس، وما إن وصل حتى وجد الأمر قد انتهى فعاد بأهله من حيث جاء، بعد أن أحرق الإيطاليون بيته في الظهرة، واغتصبوا مزرعته في صبراتة. وفي عاصمة الخلافة أنعمت عليه الدولة بما يلزمه، وأجرت عليه الأرزاق، وهناك التحق ابنه محمد عبد الغني في مدرسة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لدراسة الفقه الحنفي استعدادًا لدخول المدرسة العليا للقضاة الشرعيين، بيد أنّ مُقامهم عند ضفاف البوسفور لم يدم طويلًا، فما هي إلا بضعة أشهر حتى يمّم والده وخاله وجوههم تلقاء الشام، ونزلوا بالصالحية عند سفْح قاسيون، وكان ذلك في سنة 1913م.

نشأته في دمشق وأخذه العلم عن علمائها:

بلغ الباجقنيُّ الشام وقد جاوز العشرين عامًا، وكانت الدولة العثمانية قد أعطت المهاجرين الطرابلسيين بيوتًا يسكنونها في منطقة المهاجرين، وهي يومئذٍ منطقة موحشة بعيدة عن أسوار المدينة، ولا يسكنها إلا بعض المهاجرين الأعاجم، ومن أجل ذلك زهد الطرابلسيون فيها وآثروا الإقامة في الصالحية، عند سفح قاسيون، قريبا من جامع محيي الدين بن عربي(6). وفي هذه البقعة المباركة نشأ الباجقني وترعرع في موطنه الثاني، ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى حيّ المهاجرين لمّا صار حيًّا عامرًا من أرقى أحياء دمشق، ونزل بحارة الشطَّة قريبًا من قصر الوزير الشهيد يوسف العظمة، عند الجادة الثانية.

وكان أهل الشام وأكثر المشارقة يُطلقون على الشعوب التي تقيم وراء مصر حتى البحر الأطلنطي لقب المغاربة، ونادرًا ما يفرِّقون بين طرابلسي، وتونسي، وجزائري، ومراكشي، وكان لهؤلاء المغاربة الحَظوة التامة لدى الدمشقيين دون بقيّة المهاجرين الوافدين إلى مدينتهم؛ لِمَا كان لهم من أيادٍ بيضاءَ في رقيّ الشام وازدهاره، فمنهم: الأمير عبد القادر الجزائري، والإمام الطاهر الجزائري، والمحدّث الأكبر بدر الدين الحسني، وغيرهم كثير، وكان هذا النبوغ وتلك الحَظوة سببًا من أسباب أُنس الطرابلسيين ونعيمهم في بلاد الشام، وباعثًا لهم على تتبّع سبل المجد، وتسنّم طود المعالي؛ للّحاق بجيرانهم المغاربة، وقد كان.

وفور وصول الباجقني الشام التحق بدروس فقيهها المُعمّر: الشيخ عبد المحسن الأسطواني، فأخذ عنه الفقه الحنفي، مواصلًا بذلك دراسة القضاء الشرعي، فدرس عليه كتاب (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) مع استظهار المتن، ومراجعة حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)، وبقي ملازمًا له حتى نشبت الحرب العالمية الأولى. وحضر أيضًا مجالس الشيخ الشاب الشاعر: محمد عارف المحملجي، في شرح الرحبية. وتتلمذ أيضًا على الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي. وجدّد كذلك تتلمذه على شيخه الذي لقيه أوَّلًا في طرابلس: صالح بن الفُضيل التونسي. وكانت لهما دروس في الفقه المالكي بالجامع الأموي. ولما زار الإمام أحمد الشريف السنوسي الشام، ومكث فيها شهرين سنة 1343ه / 1924م لزمه الباجقني، وقد أجازه الإمام إجازة دراية ورواية بعد امتحانه له ووثوقه به(7).

ولم يحصر الباجقني تلقّيه على المشايخ فقط، فقد كان له اشتغالٌ بالأدب، ولهذا نجده من أوائل المُلتحقين بمدرسة الآداب العليا (نواة كلية الآداب) في الجامعة السورية (جامعة دمشق) عند افتتاحها سنة 1929م، وتخرّج في الدفعة الأولى سنة 1932م، وفي هذا الصرح العلمي تتلمذ على أساطين اللغة والأدب والفكر، بل والفقه أيضًا، أمثال: العلامة عبد القادر المبارك، والعلامة عبد القادر المغربي، والعلامة محمد سليم الجندي، والعلامة محمد سعيد الباني، والشاعر الأديب شفيق جبري، وعضد دراسته الجامعية بحضور مُحاضرات المجمع العلمي العربي بدمشق، وكانت له محاضرات أسبوعية قيّمة كل يوم جمعة بعد صلاة العصر.

في رحاب التربية والتعليم:

دَلَفَ الباجقنيُّ رحاب التعليم عقب نشوب الحرب العالمية الأولى بأشهر معدودة، حيث عقدت دار المعلمين بدمشق مسابقةً لاصطفاء معلمين لها، وقد نجح فيها الباجقني، واحترف على إثرها مهنة التعليم في المدارس الرسمية، وعمره آنئذٍ ثلاثة وعشرون عاما. وكانت هذه الوظيفة باب خير عليه ونعيمًا معجّلًا إليه؛ فقد عصمته من التجنيد الإجباري والزَّجِّ به في حربٍ لا ناقة للعرب فيها ولا جمل، لتكون هذه أول ثمرة يانعة يجنيها الباجقني من وظيفته الجديدة التي شغفها حُبًّا، وأسلس لها زمام جوارحه وقلبه.

وقد دامت مسيرة الباجقني في رحاب التربية والتعليم نصف قرن، ولهذا منحه الكثيرون لقب (المربّي الكبير)، وفي ذلك يقول عنه الأستاذ عبد الغني العطري: (قضى كل سنوات عمره في تدريس الأجيال).

ولا يسعنا في هذه الكلمة العاجلة بسط القول في هذه الرحلة الطويلة، وإنما نقتصر على محطَّتين هما الأهم في مسيرته المباركة الحافلة بجلائل الأعمال:

مكتب عنبر: وأولى هاتين المحطَّتين نيله الأستاذية في مكتب عنبر، فبعد انقضاء عقد من ولوج الباجقني دروب التعليم في المدارس الابتدائية أستاذًا حينًا، ومدير مدرسة تارةً، ولِمَا شارك به من تأليف كتب مدرسية قيمة، ولِمَا أبان عنه من نبوغ وكَلَفٍ بهذه الحِرفة النبيلة = كافأته وزارة المعارف السورية بأن أَوْكَلَتْ إليه تدريس مادَّتي (التاريخ) و (الجغرافية) في أعرق مدارسها الثانوية، وهي مدرسة التجهيز الأولى (مكتب عنبر) بدمشق سنة 1926م.

وقد كان هذا المكتب يومئذ هو (مجمع الشباب المثقف، ومصدر كل حركة وطنية، وكان لُبَّ البلد)(8)، أما عن أساتذته فقد (قلّ في العالم العربي أمثالهم حينذاك، علمًا، وغيرةً، وكفاحًا في تأدية رسالتهم)(9)؛ ومن أجل ذلك كان قرار تعيين الباجقني مدرِّسًا فيه = شهادة من المسؤولين بوزارة المعارف يومئذ بكمال أهليته، وأنّ أمره قد أَمِرَ، ومجده قدر أشرق!

وأنفس ما ناله الباجقني في هذا الصرح العلمي العريق: صحبته ومزاملته لأساتذة كبار هم أعلام ذلك العصر في علوم العربية، وغيرها، وكذا إشرافه وتعليمه تلاميذَ صاروا فيما بعد أعلاما كبارًا فاقت شهرتهم شهرة أساتذتهم. فمن الزملاء: العلامة عبد القادر المبارك، والعلامة محمد سليم الجندي، والشاعر المِصقَع محمد البزم، والعالم الرياضيُّ جودة الهاشمي، والدكتور محمد كامل عيّاد، والدكتور جميل صليبا، وغيرهم كثير من أهل العلم والفضل. ومن التلاميذ: محمد سعيد الأفغاني، وعلي الطنطاوي، وظافر القاسمي، وأنور العطار، ومصطفى الزرقا، ومحمد المبارك، ومحمود مهدي الإستانبولي، وأحمد مظهر العظمة، ومحمد كمال الخطيب، وكان من تلاميذ المكتب في ذاك العهد أيضا: عبد العظيم الباجقني شقيق المترجم، وكان معه في دفعته: أسعد الكوراني، الذي صار وزيرا للعدل والأوقاف، ونائبا لرئيس الجمهورية، وميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الاشتراكي.

مكث الباجقني معلِّمًا في مكتب عنبر نحو ستّ سنوات، من سنة 1926م وحتى سنة 1932م تقريبًا، وألَّف في هذه المدة بضعة كتب مدرسية في التاريخ، والجغرافية، والإنشاء، والنحو، والصرف، وفي هذه المُدَّة أيضًا انتسب وتخرّج في مدرسة الآداب العليا، ونشر بحث تخرّجه: »فخر أبي فراس وأبي الطيّب - بحثٌ وتحليلٌ وموازنة«.

المعهد العربي الإسلامي: أما المحطَّة الثانية فقد دامت نحو عقد ونيّف، وكانت خاتمة المسيرة.

ففي سنة 1952م، بعد أن وَطِئَ الباجقني ساحة الستين، وأُحيل إلى التقاعد = ابتدر إليه القائمون على (جمعية المعهد العربي الإسلامي) يرغِّبون إليه العمل معهم مديرًا للمعهد بجميع أقسامه وفروعه، وقد حَداهم إلى ذلك ما حظيَ به الباجقني من شُهرةٍ وألمعيّةٍ في هذا المجال خاصة، فهو رجلٌ أمضى أكثر من ثلث قرن في رحاب التربية والتعليم، وقد شغل في هذه المدّة لدى وزارة المعارف السورية أكثر من وظيفة، فهو مُعلم، ومُؤلف، ومُدير مدرسة، ومُفَتِّشٌ، وأبانَ في وظائفه هذه كلّها عن نبوغٍ عظيمٍ، ومَلَكَةٍ مُستحكَمَة.

وسَبَقَ الباجقنيَّ في إدارة المعهد علمان من كبار أعلام دمشق الفيحاء وحلب الشهباء، وهما:

• الدكتور مصطفى السباعي، وهو الذي أنشأ المعهد في أربعينيات القرن الماضي ردًّا على المدارس التبشيرية.

• والأستاذ عمر بهاء الدين الأميري، الشاعر المشهور، والدبلوماسي المخضرم.

وقد أعان الباجقني على نجاح سَير المعهد وبلوغه ذروة الكمال نخبةٌ من الأساتذة في دمشق يومئذ، وقد صار لأكثرهم فيما بعد شأنٌ كبيرٌ في العلم والدعوة، ومن هؤلاء الأعلام الذين اختارهم الباجقني ليكونوا عضدًا له في المعهد العربي الإسلامي:

الدكتور شكري فيصل أمين مجمع اللغة العربية بدمشق، والزعيم المناضل عصام العطار، والعلامة المحدّث شُعيب الأرنؤوط، والعلامة المحدّث عبد القادر الأرناؤوط، والعلامة اللغوي الدكتور مازن المبارك، والشيخة الداعية مُنيرة القُبَيسي.

وفي سنة 1965 صَدَرَ قانون يحظر على من بلغ السبعين من العمر أن يستمرَّ في إدارة المعاهد الدراسية، وعندها استقال الباجقنيُّ من منصبه، واعتزل التعليم بعد خمسين عامًا قضاها وهو يذرع الفيافي والقفار السورية، ويَجوب رياض الغوطة والأزقّة الدمشقية = وهَمُّهُ بَذْلُ العلم، وتربية النَّاشئة، وإعداد المناهج، وتقويم المعلمين، ومراقبة سير التعليم، فالله يجزيه خير ما جزى به معلِّمي الناس العلم، السالكين بهم سُبُلَ الهُدى، آمين.

وَلَعُهُ بالفقه وبروزه فيه:

أَخَذَ الباجقنيُّ مبادئ الفقه وعلوم الشريعة في بلده طرابلس الغرب، ولما نزل الشام واصل تحصيله العلمي الشرعي، وتفقّه بفقه أبي حنيفة على شيخه عبد المحسن الأسطواني، وهو آنذاك (أكبر علماء الحنفية في الديار الشامية)(10)، ثم صُرِف عن حِلَقِ المشايخ ومُدارسة الفقه حينًا من الزمن عقب نشوب الحرب العالمية الأولى واشتغاله بالتعليم، ثم آب بعد ذلك بجدٍّ وحزمٍ حتى لَانَ له الفقه، وصار مُبَرّزًا فيه، معدودًا من فقهاء المالكية الأفراد الأفذاذ في دمشق، ولا أدلّ على ذلك من ترشيحه مُفتيا للمالكية في دمشق، بعد وفاة الشيخ محمد المبارك بن محمد الطيب سنة 1951م(11).

وقد كان الباجقنيُّ عصاميًّا في تضلُّعه من الفقه، حيث اعتكف على أمّات كتب الفقه المالكي حفظًا، وفهمًا، وتعليلًا، وتلخيصًا، مُعتمدًا على ما معه من علوم الآلة ومبادئ الفقه، وفي ذلك يقول في كنّاشته عن نفسه:

(ورجعت بعد مُدّة إلى دراسة مذهبي الأول، ولما لم أجد فقهاء مالكيين يدرِّسونه تدريسًا علميًّا عاليًا؛ عكفت على دراسته وحدي، مستعينًا بما كنت تلقَّيته من المصطلحات الفقهية، وبالمثابرة على التدبُّر، والتلخيص، والمُقابلة بين الأقوال، والتخريجات، وبمراجعة كل مسألةٍ يكتنفها شيءٌ من الغموض أو الخلاف في الحواشي والأُمهات، مُتَّخِذًا أصحاب الكتب والأقوال والاجتهادات شُيوخي بالوِجَادة، ثم أضفتُ إلى دراسة الفروع دراسة الأصول، مُبتدئًا بكتاب »مفتاح الوصول« لسيّدي الشريف التلمساني، وقد انتفعت به، كما انتفعت في الفروع بكتاب »أقرب المسالك« لسيدي أحمد الدردير، وكتاب »بداية المجتهد« لمحمد بن رشد الحفيد، وبسائر الكتب الأخرى التي قرأتها واستعنت بها، إلى أن استطعت بعونه تعالى الاستعانة بـ»المدوّنة الكبرى« لسحنون، وبشرح الباجي للموطأ، وبـ»الموافقات« للشاطبي، عاقدًا العزم على مواصلة قراءتها للاستفادة منها في توسيع ثقافتي الفقهية، ودعمها بالأدلة من الكتاب والسنة، وسائر مدارك الشريعة، إلى جانب دراسة التفسير والحديث في تفسير أبي عبد الله القرطبي، وموطأ الإمام، وصحيحي البخاري ومسلم، إلى أن يُوافيَني أجَلي وأنا أدرُس بعون الله وتوفيقه القرآن، والحديث، والفقه؛ رجاءَ أن يزيدني من فضله ورحمته، ويلحقني بأهل كتابه، وسنة نبيه، وحملة شريعته).

على أنّ الباجقني -ككثير من العلماء- لم يُخلّف لنا من الآثار العلمية الفقهية ما يُوازي بحالٍ سَعَة علمه، وغزارة فقهه، ولهذا أسباب وعلل لا يَسَع المقام لذكرها.

شمائله وسجاياهُ:

إنّ الناظر في سيرة الباجقني يَتَبَدَّى له فيضٌ من الخصال الحميدة، وأظهر هذه الخِصال خصلة التواضع لله، وخفض الجناح مع الخلق، والبراءة من الكِبر، مع أهل العلم وطلبته خاصة، وهذا ظاهرٌ من تتلمذه على من هو أصغر منه سنًّا، واستفادته من الذين هم أقلّ منه علمًا، حتى إنّ بعض من كان يُذاكر معهم مسائل العلم كانوا أصغر منه بخمسة وثلاثين عامًا! وهذا منه خير امتثالٍ للقول المأثور عن السلف الصالح: »لا ينبل الرجل حتى يكتب عمَّن هو فوقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّن هو دونه«.

ومن بواعث التواضع الإخلاص لله في العمل، ومجانبة الرياء، والبعد عن العُجب، والبراءة من حظوظ النفس، ولا أدلَّ على تحلّي المترجم بهذه الأخلاق الكريمة ورسوخها في نفسه من إيثاره تعليم الصبيان في المدارس، على الاستشراف إلى عقد المجالس العلمية التي يحضرها السَّادة والأكابر، أو التشاغل بالإكثار من التصانيف التي من شأنها أن تُشهره وتُبقيَ ذكره، وكان على هذا مقتدرًا بشهادة أعلام عصره كما سيأتي معنا.

ومن الأخلاق التي تَحلَّى بها الباجقني: عُلُوُّ الهِمَّةِ والشغفُ بمهنة التعليم، ولهذا نجده تارةً مُفَتِّشًا لوزارة المعارف في السويداء، ومرَّةً في حوران، وأخرى في الجزيرة، ولمَّا بَلَغَ الستين وأُحيل إلى التقاعد لم يستنم إلى الدَّعة ولا رَكَنَ إلى الراحة بل قَبِلَ تولِيَتَهُ إدارة المعهد العربي الإسلامي عقدًا ونيّفًا، ولمَّا رجع إلى طرابلس آخر عمره وجدناهُ وهو على مشارف الثمانين عامًا يذرع صحراء طرابلس وفيافي فزَّان في سبيل التوجيه والإرشاد وتقييم المعلّمين كما كان يصنع وهو شابٌّ وكهلٌ في سورية، وما كان ليصبر على وعورة هذا المسلك، ولا كان لِيُثمر سعيه؛ لولا محبة غامرة واعتقاد جازم بنبل هذا العمل، وشرفه، وسموّ رتبته، وخليقٌ بـ (المحبّة أن تُذهب المشقَّة، وتطيب السَّير)(12).

ومن مآثره الجليلة رحمه الله شجاعته مع الأعداء، وتفانيه في خدمة أمَّته، فهو العالم الأبيُّ الذي عرف قدر العلم فصانه عن المهانة والذلّ، وقام بحقّه فأوفى على الغاية، ولقد أسفرت هذه الخصلة عن وجهها الصَّبوح منذ هجرته مع آله عن طرابلس إلى الشام ترفُّعًا وتأثُّمًا من العيش تحت رايات روما، ثم انضمامه إلى جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي في دمشق، التي جمعت كلمة المهاجرين بعد شتاتهم، وحَمَلت راية جهاد القلم بعد أن أسكتت الأسلحة الفتَّاكة المُتَطَوِّرة بنادق الطرابلسيِّين البالية العتيقة.

ولم يشغله عداؤه لإيطاليا عن مناصبة العداء لفرنسا التي احتلّت بلاد الشام، فصيّر مدارسه التي أدارها حصونًا وقلاعًا يُناكف بها العدو، وفي ذلك يقول الطنطاوي: (وأباني المديرون، فلم يعد واحد منهم يقبل أن أكون معلّمّا عنده، اللهم إلا الأستاذ عبد الغني الباجقني)(13). وذلك أنه كان كثير الحطّ على وزراء المعارف المتواطئين مع أسيادهم الفرنسيين، فنفر منه المديرون خشية سَطوة العدوّ وأعوانه إلا الباجقني فلم يخش جانبهم! وكان إلى ذلك يشحن كتبه المدرسية بما يُلهب نفوس النشْء، ويُذكي في ضمائرهم الحَمِيَّة والغيرة، ويذأرهم على عدوّهم، وستأتي فيما بعد شهادة تلميذه النابغة الدكتور ظافر القاسمي. ولم يهمل الباجقني جانب اللغة، فقد كان أحد المرابطين عند ثغر العربية، وهو من الثغور التي صدمته فرنسا بِكَلْكَلِهَا، وأغارت عليه بكل ما لها من الحِيَل، والمكر، والخديعة، ولولا الباجقني، ونفرٌ تقدَّموه، وكانوا معه، وجاؤوا من بعده، من أساتذة ذاك الجيل الذي حفظ الله بهم العربية في بلاد الشام = لنجح سعي فرنسا في مسخ اللغة، ولكان حالها لا يختلف عن حالها في الجزائر.

وهذه الشجاعة والقسوة مع العدو كانت تقابلها رقَّةٌ آسرةٌ مع إخوانه في الدين، فهو العالم الوديع الذي لا يشتدّ مع مخالفه، وهو المنصف الذي لا يقسو مع خصمه. وهو العابد الورع الذي يأنف من المِراء، وينفر عن القيل والقال، ولا يؤثر على إحسان الظنِّ بالخلق والتماس الأعذار لهم شيئًا. وهو الأستاذ والشيخ المشفق الرحيم بتلاميذه، الحاني عليهم، الناصح لهم. وهو الابن البار بوالديه، والتلميذ الحافظ لعهد شيوخه، اللهج بشكرهم. أما عن حُبّه لزوجه، ولطفه مع بناته وأبنائه، واستعلانه بذلك والبوح به = فلقد قلَّ نظيره بين الأدباء فضلًا عن الفقهاء، في عصرٍ طغى فيه الورع الزائف، وعمَّ فيه الوقار المتصنّع، وفشى فيه نسك الأعاجم!

رجوعه إلى موطنه طرابلس الغرب:

عاش الباجقني ثلثي حياته في دمشق الفيحاء، فقد حلَّ بها سنة 1913م وهو ابن عشرين عاما، ونزح عنها سنة 1968م وهو على عَتَبَات الثمانين، والملاحظ أنه خالف أكثر مواطنيه فلم يرجع إلى بلده الأول معهم إثر استقلاله وقيام المملكة الليبية السنوسية سنة 1952م، بل تأخَّر عن هذا التاريخ عقدًا ونيّفًا، وربما كان هذا شاهدًا على تعلّق قلبه بوطنه الثاني، وإيثاره السُّكنى في بلاد الشام المباركة، وأنّه إنما أخرجه منها إلحاح أبنائه بالعودة بهم إلى طرابلس بلد أجدادهم، ثم لتغيّر حال الشام، فلم تعد الشام في عينه بالشام التي يعرفه وتعرفه، لا سيّما بعد انقلاب البعثيين واستئثارهم بالحكم، واستبدادهم، وعتوّهم، وإفسادهم.

وكانت عودته إلى طرابلس على مرحلتين: الأولى في شهر شباط سنة 1968م، زار فيها طرابلس وبرقة بدعوة من جامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الإسلامية، وكان في استقباله ابنه عبد الستار، الذي سبقه إلى طرابلس إثر تخرُّجه في جامعة دمشق سنة 1967م، وصهره عبد الرحمن السعداوي، زوج ابنته زينب. وكانت هذه الزيارة التي دامت شهرين، وشملت غرب البلاد وشرقها، هي الأولى بعد غيابٍ دام أكثر من نصف قرنٍ.

ثم آب الباجقني إلى دمشق ليمكث فيها بضعة أشهر، بقي فيها متردِّدًا في قَبول طلب الملك إدريس ورئيس الجامعة الإسلامية أن يتولَّى منصب التفتيش على المعاهد الشرعية التابعة للجامعة في ولايتي طرابلس الغرب وفزَّان، ثم أذعن أخيرًا إلى رأي أهله المجمعين على العودة إلى طرابلس، فزمَّ الباجقني حينها رحاله، وقَلْبُهُ يتقاسمه حالان، ويعتصره ألمان: حنينٌ يدفعه إلى وطنه الأول، حيث منازل الصِّبا ومراتع الطفولة، وإشفاقٌ يحجمه عن هجر موطنه الثاني، حيث مستقرُّ أُنسه ومهاوي فتونه!

أُحِبُّ ثرى نجدٍ، وبالغَوْرِ حاجةٌ ... فغار الهوى يا عبدَ قيسٍ وأنجَدا

وما إن عاد الباجقنيُّ إلى طرابلس حتى بادر إلى وظيفته الجديدة: مفتِّشًا على دروس اللغة العربية، والشريعة، في المعاهد الشرعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الإسلامية، فأجمل بها من همّة عالية، وأكرم به من عطاءٍ لو أنّه دام! فما هيَ إلا مدة يسيرة حتى وقع انقلاب القذافي ورفاقه سنة 1969م، وكان من ثمراته العاجلة إغلاق هذه المعاهد الشرعية!

وواصل الباجقنيُّ وعظ الناس وتعليمهم في مساجد طرابلس، والخطابة بالمصلين في جامع شائب العين، وكانت له دروس خاصة في مجلس العالم الوجيه علي الفقيه حسن، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، والقاهرة، يقرأ فيه على روَّاد المجلس، وهم يومئذ نخبة القوم وعِلية البلد، كتاب تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).

واستمرَّ الباجقنيُّ على ذلك سبع سنوات، هي مدة بقائه في طرابلس قبل أن يلتحق بربه مع الرفيق الأعلى، وقد سافر في هذه المدة مرَّةً واحدةً إلى الشام سنة 1970م، وسافر مرتين إلى الحج مع البعثة الليبية، مُفتيًا للحجاج ومرشدًا لهم، ودرّس في المسجد النبوي، وذلك في سنة 1973م، وفي السنة التي تلتها 1974م.

وفاته:

وفي يوم الجمعة: السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة 1395هـ (7 شباط 1975م) صلّى الباجقني الفجر في جامع الجنزوري، وقرأ في الركعتين سورتي السجدة والإنسان، وعاد إلى بيته لا يشكو من شيء وهو على أطيب صحَّة وخير عافية، وبعد أن شرب القهوة وتحدَّث مع أهله قام يغتسل لصلاة الجمعة، وليتهيَّأ لدرسه وخطبته في جامع شائب العين، بيد أنّ ساعات أجله قَصُرَت أن تجمع بين الاثنين؛ فقد أنشبت المنيَّة أظفارها فيه بعد اغتساله وتطيُّبه ولُبْسِهِ أحسنَ الثياب، وانتقل الباجقني إلى جوار ربه على هذه الصورة الحَسَنَة، في يومٍ مباركٍ، وشهرٍ فاضلٍ محرَّمٍ، وكان للتَّوِّ قد فرغ من أداء مناسك الحج، فأحسن بها من خاتمةٍ، وأجمل بها من نهايةٍ.

وصُلِّيَ على الباجقني في اليوم التالي بعد صلاة العصر من يوم السبت، وأبى مُحبّوه أن يُحمل نعشه على السيارة وآثروا أن يكون فوق رؤوسهم، فحملوه على الأكتاف مسافة ميل من بيته إلى المسجد، ومنه إلى المقبرة، ودُفن في تربة الصحابيِّ الجليل "مُنيذر اليماني" رضوان الله عليه، بجوار قبر أخيه "عبد اللطيف" كما أوصى الباجقنيُّ.

وكانت جنازةً مشهودةً حضرها خلقٌ كثيرٌ، وتقدَّم الصفوفَ صديق الباجقني الشيخ محمود بن عمر المسلاتي فصلَّى عليه، وكان في الحاضرين سماحة المُفتي العلامة المجاهد الطاهر الزاوي، وغيره من العلماء والأعيان ووجهاء البلد، وقام الشيخ مصطفى التريكي عند قبره يُؤبِّنُهُ ويُعدّدُ مناقبه، وتَبارى الشُّعراء في رثائه، وبَكَتْهُ العامة والخاصة.

وفي اليوم التالي لوفاته بلغ نعيه دمشق؛ فأمَّ الناسُ بيتَ شقيقه عبد العظيم يُعَزُّونَهُ في موت أخيه وعالمهم المربِّي الكبير، وطفقت رسائل التعزية تَتْرى من الشام إلى طرابلس. ولم ينس رجال المعارف الأيادي البيضاء التي للباجقني على السوريين عامة، والدمشقيين خاصّةً؛ فسمُّوا أكبر مدرسة في حيِّ "القابون" على اسمه؛ تخليدًا لذكراه، وعرفانًا لجميله.

ثناؤهم عليه:

1 - الإمام أحمد الشريف السنوسي: قال عنه في إجازته له: (ولدنا الفاضل الأديب، الزكيُّ اللبيب: عبد الغني بن الشيخ محمد عز الدين بن إبراهيم باجقني الطرابلسي)(14).

2 - العلامة محمد كرد علي: ذكره ضمن أعلام أدباء الشام في عصره، فقال: (ومن شيوخنا وكهولنا وشبابنا ونسائنا من اشتغلوا بالعلوم والآداب على اختلاف أنواعها، وممن اشتهر منهم ... عبد الغني باجقني)(15).

3 - العلامة الأديب عبد الله كنون: قال عنه في تقريظه لكتابه »فخر أبي فراس وأبي الطيب «: (إلا أنَّنا نُعلّق في ذلك أملًا كبيرًا على مُؤلف هذه الرسالة، حيث وعد بطبعه وشرحه، وفي اعتقادنا أنّ عمله هذا سيكون موفّقا جدًّا؛ قياسًا على ما رأيناه من توفيقه في رسالته التي نحن بصددها، فقد جمعت بين أطراف موضوعها المُتشعِّب النَّواحي على ما هي به من ضآلة الحجم)(16).

4 - الشيخ الأديب علي الطنطاوي: أثنى عليه كثيرًا في ذكرياته، فمن ذلك قوله: (أما المذهب المالكي فكان فقهاؤه في الشام قلّةً، وكان أوثقهم وأكثرهم عليه اطِّلاعًا، هو: الشيخ الكافي التونسي ... والأستاذ عبد الغني الباجقني، وكان مدير مدرسة ابتدائية، ولكنّه عالمٌ، أديبٌ، لم أعرف إلا قلةً من الناس -على كثرة من عرفت في البلدان التي مشيت إليها- يُقاربونه في بيانه، وفصاحة لسانه، وفي سَعَة اطِّلاعه، وفي سرعة استحضاره ... وكانت له حلقة درس في جامع الشيخ محيي الدين، كنت أحضرها أحيانًا فأجد فيها فائدةً). وقال عنه أيضًا: (وهو مدرّسٌ قديمٌ، عالمٌ، فصيح اللهجة، سليم اللغة، بصيرٌ بالعربية، وبالعلوم الإسلامية، فقيهٌ مالكيٌّ متمكِّنٌ). ويقول في موضع آخر: ( والأستاذ عبد الغني الباجقني ... وهو رجلٌ عالمٌ بالعربية، فقيهٌ مالكيٌّ، واسع المعرفة ... ولمَّا كنت رئيس مجلس الأوقاف، ومات مفتي المالكية في دمشق؛ رشَّحته (أي الباجقني) لمنصب إفتاء المالكية؛ لأنَّ عندنا في دمشق مفتيًا رسميًّا لكل مذهبٍ من المذاهب الأربعة)(17).

5 - الدكتور ظافر ابن الإمام محمد جمال الدين القاسمي: ذكره ضمن أساتذته في »مكتب عنبر«، فقال: (ورجلٌ آخر علَّم التاريخ والجغرافيا، وترك أعمق الآثار في نفوسنا حتى اليوم، هو عبد الغني الباجقني. كان أكثر ما تلقّينا عنه درس التاريخ الإسلامي، وأشهد أنَّه قد حلَّق فيه وأجاد؛ لأنه كان يُلقي الدرس وقلبه ينبض بحوادثه ووقائعه، بلغةٍ عربيةٍ فصيحةٍ لا ترى فيها عِوَجًا ولا أمْتَا. وكان هذا الدرس سبيلًا طبيعيًّا لتلقين الطلاب الثورة على الظُّلم، وتقوية روح التمرُّد على المستعمر في نفوسهم. فكم قارنَ بين حكمٍ وحكمٍ، وكم ناقش أوضاعًا غضب عليها العرب. ولعلَّ فكرة الامبراطورية العربية قد تلقَّيناها أوَّل ما تلقَّيناها ونحن فتيان عن هذا الأستاذ العربي خلال دروس التاريخ الإسلامي. أما دروس الجغرافيا فقد حرص فيها على تلقين الطلاب أسماء البلدان كما جاءت في كتب العرب الأقدمين في تقويم البلدان. فما عرفتُ مثلًا أنه قال: (كريت) أبدًا، وإنما كان يقول (إقريطش)، وما سمعت منه مثلاً أنه قال: (سيسيل) وإنما كان حريصًا على أن يُردِّد (صقلِّية)، كذلك عرف العرب أسماء هذه البلدان وغيرها، فما ينبغي لنا أن نلفظها إلا كما عرفها العرب في كتبهم. ولكنه كان في الوقت نفسه يرشد إلى أسمائها الأعجمية؛ ليسهل على الطلاب معرفتها في المُصوَّرات (الأطالس) الأجنبية التي كانت بين أيدينا)(18).

6 - العالم المجاهد زهير الشاويش: قال عنه في لقاء مُتَلْفَز: (كان عبد الغني الباجقني من كبار العلماء)(19).

7 - العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط: قيّد عنه تلميذه وكاتب سيرته الأستاذ إبراهيم الزيبق حديثًا عن الباجقني، لما كان مديرا للمعهد العربي الإسلامي، والشيخ شعيب مدرسا فيه، فممَّا حكاه عنه: (وكان مديره الباجقني من أصل ليبي، وهو من ذلك الرعيل الأول من الأساتذة الكبار الذين قضوا جُلَّ حياتهم في التعليم، وكان على عادة المغاربة مُلِمًّا بالفقه المالكي، وحافظًا للقرآن الكريم على قراءة ورش، وله مهابة وجلال، بيد أن مظهره لا يشي بما ينطوي عليه من طيبة وخُلق، فنظَّارته السوداء وطربوشه الأحمر يُشعرانك بالمهابة حقًّا، أما مشيته فَيَخالُها من لا يعرفه مشية متكبِّر). ويقصُّ علينا أستاذنا إبراهيم الزيبق أول حوار جرى بين الباجقني وشعيب، فيقول: (وذات يوم، وبينا كان شعيب في غرفة الأساتذة، وقد انتهى من إلقاء درسه، دخل عليه الأستاذ الباجقني، فرآه يقرأ في كتاب، فسأله عن عنوانه، فقال له شعيب: إنه »رسالة التوحيد« للشيخ محمد عبده، فظهرت على وجهه أمارات التعجُّب، شيخٌ مُعَمّمٌ يقرأ لمحمد عبده؟ فسأله بارتيابٍ وما رأيك فيه؟ فقال شعيب: عالم كبير يُؤخذ من قوله ويترك حسب الضوابط الشرعية. فقال الأستاذ الباجقني مُستفهمًا: لا شكَّ أنك لا تتَّهمه؟ فقال شعیب: معاذ الله! بل هو من كبار رجالات الإصلاح، ولكنَّهُ أخطأ في بعض المسائل، واستحسن الأستاذ الباجقني أجوبته، فدعاه إلى غرفته في الإدارة لاحتساء كأس من الشاي)(20).

8 - العلامة اللغوي مازن المبارك: تفضّل عليَّ بكتابة كلمة عن الطرابلسيين في دمشق جعلتها في صدر كتابي عن سيرة الباجقني، فمما قاله عنه: (وعرفت الأستاذ عبد الغني الباجقني، وكان مديرنا في المعهد العربي الإسلامي، وكنت أدرّس في ذلك المعهد، فكان يدعوني كلما حضرت لأتناول معه الشاي الأخضر، وكنَّا من مدمنيه! وكان الأستاذ عبد الغني مثالًا للمدير الناجح في إدارته، وفي توجيهاته التربوية الداعمة. لقد كان الأستاذ عبد الغني لا ينعزل في مكتبه، بل يدخل الصُّفوف، ويُلقي الكلمات التوجيهية، ويهتمُّ بكل صغيرةٍ وكبيرةٍ في المدرسة، وكان يُؤكّد في كلماته على القِيَم الأخلاقية، قائلا: لا فائدة من علم بلا أخلاق!).

9 - الأستاذ المُحامي هيثم المالح: قال عنه في مذكراته عند حديثه عن تولّيه القضاء في درعا: (من القضايا الهامة التي وجدتها في المحكمة الشرعية حين وُصولي درعا: قضية تتعلق بطلب تفريق بين زوجة وزوجها؛ بسبب إصابة الزوج بمرض السل. ويبدو أنَّ القاضي الذي كان في المحكمة لم يستطع فصل القضية. تأمَّلتُها فلم أجد في نصوص قانون الأحوال الشخصية ما يُسعفني، فعدت إلى المُفتَى به من المذهب الحنفي، والذي يُعتبر المرجع عند عدم النصِّ، فلم أجد أيضًا ما يُسعفني، فعدت إلى المذاهب الأخرى، وكان الصديق المرحوم عبد الغني الباجقني من المتعمقين [المتمكنين] في المذهب المالكي؛ فزرته من أجل ذلك، وإذ به يُخرج لي نصًّا من الفقه المالكي ينطبق تمامًا على القصَّة التي كنت أُعالجها، وفصلت الدعوى، وفرَّقت بين الزوجين استنادًا لفتوى الفقه المالكي)(21).

10 - العلامة اللغوي عبد اللطيف الشويرف: اجتمعتُ به قُبيل وفاته بشهرين، ومن جملة ما دوّنته عنه في حديثه عن الباجقني في هذا المجلس، قوله: (رجلٌ عالمٌ، له دورٌ كبيرٌ في تكوين العلم في البلد، وكان رجلًا طيِّبًا مباركًا، تعرَّفت عليه مباشرةً وتباحثنا في بعض الموضوعات لأوَّل مرَّةٍ في اجتماعٍ دُعينا إليه من قِبَلِ بلدية طرابلس).

11 - الدكتور محمد مسعود جبران: رئيس مجمع اللغة العربية - طرابلس، قال يرثيه، ويصف مجالسه العلمية التي كانت تُعقد في المجالس الحسنية الطرابلسية: (عرفت أستاذي محمد عبد الغنى الباجقني أوّل ما عرفته في منتدى أستاذنا الجليل علي الفقيه حسن، في بيته المعمور الذي صار مترجمنا من روّاده منذ الستينات .. هناك في تلك الأماسي الشيِّقة عرفت القادم المهاجر، والتقيت به يقرأ مع الجلَّة من الحاضرين تفسير الأحكام للقرطبي؛ فعرفتُ فيه من خلال عرضه ومُطارحاته أستاذًا عالمًا، وفقيهًا ليِّنًا، وأنيسًا لَبِقًا، يملأ الجوَّ أدبًا ومعرفةً، ويُشبعه مع أنداده إقراءً ووقارًا. شيخًا جاوز السبعين من السنين وعلى عتبات العقد الثامن من عمره ولكنه فتيُّ الفؤاد، شابُّ العقلية، قويُّ الذاكرة، سريعُ البديهة، رشيقُ العبارة، يمتاح من مَعين القُدماء، ويستمدُّ من عيون معارفهم وسلوكهم المُترعة، دائبُ الاطِّلاع، كثيرُ المُؤانسة للكتب والجلود، إذا تحدّث أفاض بما يُمتع، وإذا لامس قلمه القرطاس أتى بالمُعجب. من خلال تلك المُحاورات والمُداورات، التي كانت تدور في مجلس أستاذنا علي الفقيه حسن، بما يَتَطارحُهُ الحاضرون = تأكّدت صِلَتي بالشيخ القادم - والذي رحل عنَّا إلى ربه منذ أيام - فتبيّنت صوتًا عميقًا يبتدئ الحوار تارةً مُفاتحًا، ويُعقّب أخرى مُعاضدًا، ويُناقش أحيانًا مُجادلًا مع إصرار على ما يذهب إليه، وهو صوتُ رُغم كِبَر صاحبه مُجلجلٌ، عذْبٌ، ثريٌّ بالتجارب، غنيٌّ بالمعاني، حافلٌ بالثقة، يشقُّ طريقَه في الكلام بوُثوقٍ وثبات)(22).

12 - الأستاذ المؤرخ عبد الغني العطري: وصفه بقوله: (قضى كل سنوات عمره في تدريس الأجيال)(23).

13 - الأستاذ ممدوح رحمون: وهو ابن خال الشيخ زهير الشاويش، تتلمذ على الباجقني في مدرسة خالد بن الوليد بدمشق، يقول في مذكراته: (وتتلمذنا على أيدي أساتذة من طرازٍ رفيعٍ، لا أزال أفخر بأنَّني كنت تلميذًا عندهم، أمثال: المرحوم عبد الغني الباجقني، والشيخ زين العابدين التونسي)(24).

14 - الأستاذ سعيد أبو الحسن: من دروز السُّويداء، أورد في مذكراته بعض قصصه مع الباجقني لما كان مفتِّشًا للمعارف في السويداء سنة 1937م، فمما قاله في حقّه: (هذا العربيُّ الليبيُّ الأصل، الذي كنت وما زلت أكنُّ له مزيد التقدير والاحترام؛ لدفاعه العنيد عن حقوق بلاده وأمَّته في كل مُناسبة وكل موضوع ... فسرعان ما تَوطَّدت بيني وبينَه صداقةٌ عميقةٌ قائمةٌ على المبادئ والأهداف الوطنية. كُنّا نجتمع في مسكنه، ونتناول كأسًا من الشاي الأخضر الذي كان يُعِدُّهُ بنفسه، ونضع خطوط العمل، وكان الناس يُحبُّونه لأنَّهُ كان يُخاطبهم خطابَ مُجاهدٍ لقومٍ مُجاهدينَ)(25).

والناسُ أكيَسُ مِنْ أَنْ يَمدَحُوا رجُلًا ... حتى يروا عندَهُ آثارَ إحسانِ

أُسرتُه:

والده: محمد عز الدين الباجقني: من سَراة طرابلس وأعيانها، تولّى القضاء الشرعي في كثير من قُرى طرابلس الغرب أيام الدولة العثمانية، وهو من تلاميذ الإمام المهدي السنوسي، ومن أصحاب الإمام أحمد الشريف السنوسي، وكان الإمام كثير المراسلة له والاعتماد عليه فترة إقامته بتركية (1918 - 1924م). ولما سافر الشيخ عز الدين من الآستانة إلى طرابلس في يوم السبت 6 من ذي الحجة سنة 1330هـ / 1912م، صادف أن كان معه على متن الباخرة العلامة التونسي محمد الخضر حسين، شيخ الجامع الأزهر، وقد أتحفنا بحديثٍ نادرٍ عن هذا الفقيه الطرابلسي، قال: (وصاحَبنا في السفر الشيخ السيّد عز الدين، أحد علماء طرابلس، وكان قد استولى القضاء في بعض نواحيها، وله كَلَفٌ بالشِّعر الرَّقيق، واقتبس في محفوظاته قسطًا وافرًا منه، وأنشدني جُملةً من أشعارٍ تونسيَّةٍ أخذها عن الشيخ محمد الحشائشي التونسي رحمه الله(26). ولمَّا لقيتُ الرجل على جانبٍ من الأدب؛ كنت أغتنم الفرصة لمطارحته بإنشاد الشعر أو إنشائه، وكان يُحافظ على ما نُطارِحُهُ، بل ويُقَيِّدُهُ في وَرَقَةٍ ... قام هذا الشيخ مرَّةً يُصلِّي، فوقف بعض النوتية يعبث بتقليده، فأكمل صلاته بمُنتهى اعتدالٍ وطمأنينةٍ، وبعد أنْ خَرَجَ من حرم العبادة التفتَ إليَّ وقال وهو مستريح الخاطر: »لا يعبأ بهذا الصنيع«، يشير إلى أنه من لعب الصبيان)(27). توفي رحمه الله سنة 1925م تقريبًا، ودُفن في سفْح قاسيون.

خاله: الشيخ إبراهيم باكير، مُفتي طرابلس الغرب، ولد في طرابلس الغرب سنة 1273هـ / 1862م، امتاز عن أقرانه »بخفَّة الروح وحبّ الفكاهة والدعابة، مع نفس شاعرة يُعجبها الحسن ويجذبها الجمال في كل صُوَره، وهذه الصفات من أقوى أسباب ميل النفس إلى الأدب، وخصوصا الغزل الذي اشتهر به«(28). ومن بديع نظمه في النَّسيب:

یا قُضاة الحب إنّي ... مُغرمٌ والعشقُ فنِّي

لي بباب البحر ظبيٌ ... مائسٌ حُلو التثنِّي

فائقٌ في الحُسن، لكن ... طبعه يَهوى التجنِّي

هل لهذا الهجرِ حدٌّ ... بعدَهُ يأتي التدنِّي

حَسْبُكَ اللهُ تعالى ... أيُّها المُعرِضُ عنِّي

ودافع عنه العلامة الطاهر الزاوي، وانتصف له من شانئيه، فقال: (وله غزليّاتٌ قد لا يستسيغها كثيرٌ من الفقهاء الذين لم تألف أرواحهم شعر الجمال وهَمَسَات الحُبّ، ولا نَعدو الحقيقة إذا قلنا إنَّ الأستاذ إبراهيم باكير كان نسيج وحده بين الفقهاء في شعره وأدبه، وبين الشعراء في فقهه وعلمه)(29). ولما سقطت طرابلس هاجر الشيخ إلى الشام، ونزل في دمشق مع صهره والد المترجَم، وفى دمشق اجتمع مع كبار العلماء ونخبة الأدباء، ودرَّس هناك بعض الدروس، وفيها أيضًا انتدبته الدولة العثمانية ليكون ضمن بعثة الحرب العامة، وذهبت البعثة في مهمَّةٍ إلى المدينـــة المنـــورة، وأسندت إليه رئاسة هذه البعثة، ومكث بالمدينة المنورة زهـــاء ستة أشهر. وبعد بضع سنوات من هجرته عاد إلى مدينته طرابلس الغرب، وبها توفي سنة 1943م(30).

أمّه: هي السيدة الوجيهة خديجة بنت مفتي طرابلس مصطفى باكير، وحفيدة مفتي طرابلس إبراهيم باكير (الجد)، وشقيقة مفتي طرابلس إبراهيم باكير (الحفيد).

زوجه: تزوج الباجقني زوجتين: الأولى: السيّدة الصالحة الناسكة خيرية بنت محمد صادق الأرنؤوط، تزوّجها في مطلع عشرينيات القرن الماضي، وولدت له سبعة أولاد، توفيت شابة في القامشلي لما كان زوجها مفتشًا للمعارف في الجزيرة سنة 1945م، وكانت لها أحوال وكرامات استطرد الباجقني في ذكرها في كُنَّاشته، وله فيها شعرٌ رقيقٌ، ونثرٌ شجيٌّ، رحمها الله تعالى وغفر لها. وتزوج بعد وفاتها بالسيّدة الصالحة سميحة بنت محمد فؤاد بن ضو، وولدت له سبعة أبناء. توفيت رحمها الله في طرابلس سنة 2008م. وكلا زوجتيه من الأُسر الطرابلسية التي هاجرت إلى الشام.

أبناؤه: للباجقني سبعة أبناء من زوجته الأولى، اثنان من الذكور، وهما: عبد السلام، ولد بدمشق سنة 1932م، وأتم دراسته المدرسية في ثانوية جودة الهاشمي، ثم انتسب إلى الكلية العسكرية في حمص سنة 1949م، وكان ضابطا في الجيش السوري. توفي رحمه الله في طرابلس سنة 2007م. وعبد الستار، ولد بدمشق سنة 1936م، وتخرّج في كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة 1967م، وهو أول أبنائه الذين عادوا إلى طرابلس، فقد سافر إليها عقب تخرُّجه، واشتغل بالتعليم في مدارسها، وترقَّى في وظائفه حتى عُيّن مُفتِّشًا لمادَّتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الثانوية بطرابلس وضواحيها. توفي رحمه الله في طرابلس، في شهر رمضان المبارك سنة 1432هـ (15 آب 2011م)، وزوجته -أطال الله بقاءها في خير وكتب لها الشفاء والعافية- هي السيّدة نزهة بنت مكرم بن أبو السعود بن محمد أبو نصر بن الشيخ عمر اليافي، العالم المشهور، أحد أعيان القرن الثاني عشر الهجري.

وخمسة إناث: صفية، توفيت في طرابلس. وأسماء، وتوفيت في دمشق، وزينب، وكانت معلمة في مدارس بيروت وطرابلس الغرب، تزوجها السيد عبد الرحمن بن نوري السعداوي، شقيق الزعيم بشير السعداوي، توفيت في طرابلس. وعدوية، تُقيم في عمّان، تزوّجها رجلٌ من آل اليافي. وحَذام، تخرَّجت في كلية القانون بجامعة دمشق سنة 1968م، واشتغلت بالمحاماة في طرابلس، أطال الله بقاءها وكتب لها تمام العافية.

وله من زوجته الثانية سبعة أبناء: عامر، وكان طيّارًا برتبة نقيب، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981م فرارًا من دولة الطغيان، وبقي فيها إلى سنة 2011م، فعاد إلى وطنه بعد غيابٍ دام ثلاثة عقود، ثم إنَّه رجع إلى مَهجره وتوفي بولاية فلوريدا سنة 2014م. ومحيي الدين، وأنس وأحمد، وكلٌّ كان مميّزًا في مجال عمله. وأبو الطيب، والمهدي، وتوفّيا شابين. رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، آمين.

إخوته: كان الباجقني (ثاني إخوة سبعة كلُّهم كان معلِّما عاملا)(31)، وهذه شهادة الطنطاوي فيهم، وأكبرهم: أحمد عبد الوهاب، توفي رحمه الله بدمشق في أواخر الستينيات تقريبا.

ثم مصطفى عبد الرزاق، وهو ثالث أبناء الشيخ عز الدين بعد المترجم، تخرج مع أخيه عبد الغني في أول دفعة بمدرسة الآداب العليا في الجامعة السورية سنة 1932م، قال عنه الدكتور مازن المبارك: (وكان من أشهر أساتذة النحو والصرف في دار المعلمين الابتدائية)(32). له من الكتب: »دروس القواعد العربية في الصرف والنحو«، في ثلاثة أجزاء، ألَّفه بالاشتراك مع أخيه عبد الغني، وطُبع ضمن المقررات الدراسية لوزارة المعارف السورية في مطلع عشرينيات القرن الماضي. توفي رحمه الله في دمشق، سنة 1961م، وهو أوَّل إخوته وفاةً.

ثم عبد اللطيف عطا، صهر الشيخ علي عيّاد والد الدكتور محمد كامل عياد. توفي في طرابلس سنة 1973م.

ثم عبد الكريم الفاضل، وهو الوحيد من أبناء الشيخ عز الدين الذي استبقى لقب السنوسي مع لقبه الأول، نسبةً إلى الطريقة السنوسية التي كان والدهم ينتسب إليها، ولقب أولاده إلى الآن: (الباجقني السنوسي). له من الأبناء: عز الدين، وبلقيس ونادرة وصبيحة، وهذه الأخيرة تزوجها الأمير محمد فاعور الفاعور بني العباس، حفيد الأمير محمود الفاعور أمير الأشراف العباسيين بالجولان. أما ابنتاه بلقيس ونادرة فكانتا من رائدات التعليم، ولهما مكانة مرموقة في النوادي والجمعيات النسائية. توفي رحمه الله بدمشق في أواخر الستينيات.

ثم عبد العظيم الصالح، خرِّيج مكتب عنبر سنة 1928م، وخريج معهد الحقوق بالجامعة السورية سنة 1931م، اشتغل بالمحاماة ولم يتزوج، وكان بيته ملاصقًا لبيت شقيقه عبد الغني في حيِّ المهاجرين. فقد بصره آخر عمره، وتوفي رحمه الله تعالى بدمشق، وصلِّي عليه في جامع الشمسية عقب صلاة العصر من يوم الثلاثاء: 1 ربيع الثاني 1410هـ / 31 تشرين الأول 1989م، ودفن بمقبرة نبيّ الله ذو الكفل في سفْح قاسيون.

ثم أصغرهم: عبد الرحيم، أخوهم من أبيهم، توفي والده وهو رضيع فكفله أخوه الشيخ محمد عبد الغني. كان برتبة مقدّم في الجيش السوري، وهو من أصدقاء الدكتور مازن المبارك، وكانت تجمعهما في خمسينيات القرن الماضي نزهات في الحمّة الساخنة بالجولان قريبًا من طبرية، أيام الحرب، وكان عبد الرحيم يومئذ برتبة ضابط(33). توفي رحمه الله في طرابلس سنة 1995م، وهو آخر إخوته وفاةً.

آثارُهُ:

لم يُعنَ الباجقنيُّ بالتأليف كثيرًا، وغالب كتبه التي ألّفها كتب مدرسية في التاريخ، والجغرافية، والنحو، والصرف، والإنشاء، والأخلاق، والمعلومات المدنية. وله الرسالة التي ألّفها لامتحان تخرُّجه في مدرسة الآداب العليا سنة 1932م، بعنوان: »فخر أبي فراس وأبي الطيّب - بحثٌ وتحليلٌ ومُوازنة«. وله في الفقه كتابان مطبوعان: »المدخل إلى أصول الفقه المالكي«، ألَّفه في دمشق، وطبعه في بيروت سنة 1968م، وهو أجلُّ كتبه، وأنفعها، وأكثرها رَواجًا، دُرِّس في كليات الشريعة في ليبيا وغيرها من بلدان المغرب الإسلامي العربي. أما كتابه الثاني فقد طُبع بعد وفاته بإشراف ابنه عبد السلام، وطبع طبعة ثانية سنة 2019م في إستانبول، وعنوانه: »الوجيزُ المُيسَّر في الفقه المالكي«، ويُذكر أنّ له كتبًا فقهيّةً مخطوطةً مفقودةً إلى الآن، منها: البيوع في الإسلام، ومصادر التشريع المالكي، والمسلك الوفيّ في الفقه المالكي، والفقه المقارن، ورجالات الفقه واجتهاداتهم وأقوالهم وأحكامهم. وله من الكتب المخطوطة التي وقفتُ عليها بخطّه: »معاني بعض كلمات القرآن«، و»كناشةٌ« لم يجعل لها اسْمًا، وهي في 280 صفحة، حَوَتْ سيرته الذاتية، وجملة أذكارٍ، وأحاديثَ، وأدعيةٍ، ومواعظ، وأشعارٍ، ومُلخَّصاتٍ علمية(34). وله من الكُتيّبات الصغيرة: »رسالةٌ مُوجَّهةٌ إلى الشيخ محمد نسيب الرفاعي في موضوع قيام شهر رمضان - صلاة التراويح«، طُبعت في دمشق سنة 1958م، وله رسالة بعنوان: »قيامُ رمضان - احرص عليه وأعرض عن الجهلة والمشاغبين«، طبعتها لجنة مسجد جامعة دمشق سنة 1963م. وله غير ذلك من المقالات والمحاضرات المنشورة في مجلات دمشق وطرابلس.

ما ماتَ منَّا امْرُؤٌ أبقَى لنا أدبًا ... نكونُ منهُ إذا ما ماتَ نكتسبُ

شهادة تخرج الباجقني في مدرسة الآداب العليا بالجامعة السورية سنة 1351هـ / 1932م

الرسالة التي نال بها الباجقني شهادة تخرّجه في مدرسة الآداب العليا

دمشق 1375هـ / 1956م: قصر الوزير السعودي المفوّض الشيخ عبد الحميد الخطيب في دُمّر:

الأمير محمد سعيد الجزائري. الأمير محمد عبد الكريم الخطّابي (الصغير). محمد عبد الغني الباجقني. بشير السعداوي.

هوامش:

(1) عنوان كتابي في سيرة الباجقني، من إصدارات دار الوليد بطرابلس، طُبع في القاهرة مطلع سنة 2025م. وهذا المقال موجزٌ لأهمِّ ما ورد فيه.

(2) يُنظر: دمشق - صور من جمالها وعبر من نضالها، علي الطنطاوي، ص120، دار المنارة.

(3) ثم نشب فتيل الجهاد مرة ثانية قبيل الحرب العالمية الأولى، وزاد أُواره سنة 1915م حتى انحسر العدو عن كامل البلاد سوى مدينتين ساحليَّتين، ثم مالت الكفَّة أخيرًا له في سنة 1923م، حتى لم يبق مجاهد في طرابلس الغرب. أما برقة فلم تسكن فيها الحرب إلا سنة 1916م، باتفاق أجراه الأمير إدريس السنوسي مع الإيطاليين، ثم عادت الحرب ثانيةً سنة 1924م وانتهت باستشهاد عمر المختار سنة 1931م. أما إقليم فزان فقد أعاد العدوُّ السيطرة عليه سنة 1930م. يُنظر: »جهاد الأبطال في طرابلس الغرب« للعلامة الطاهر الزاوي.

(4) يُنظر: جهاد الليبيين في ديار الهجرة، الطاهر الزاوي، ص13، دار الناشرون المحدودة - لندن.

(5) وفق المدوّن على شهادة تخرجه في (مدرسة الآداب العليا) بالجامعة السورية سنة 1932م.

(6) يُنظر: كفاح الليبيين السياسي في بلاد الشام، تيسير بن موسى، ص35، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.

(7) يُنظر: الرحلة الشامية لإمام السنوسية، محمد عكره النويري، دار الوليد، طرابلس.

(8) عبارة علي الطنطاوي في مقدمته لكتاب »مكتب عنبر«، ص20، المكتبة الكاثوليكية.

(9) عبارة سعيد الأفغاني في كتابه »من حاضر اللغة العربية«، ص40.

(10) عبارة محمد كرد علي في »المذكرات «(4 / 358)، دار الرافدين.

(11) يُنظر: ذكريات علي الطنطاوي، (2 / 223)، دار المنارة.

(12) عبارة ابن قيّم الجوزية في كتابه »الفوائد «

(13) ذكريات علي الطنطاوي، (3 / 343)، دار المنارة.

(14) الرحلة الشامية لإمام السنوسية، محمد عكره النويري، ص157، دار الوليد.

(15) خطط الشام، محمد كرد علي (4 / 74) مطبعة الترقي.

(16) مجلة السلام، تطوان - المغرب، السنة الأولى، الجزء التاسع، يونيو 1934م، ص162.

(17) ذكريات علي الطنطاوي (7 / 28) (3 / 331) (3 / 223).

(18) مكتب عنبر، ظافر القاسمي، ص77، المكتبة الكاثوليكية.

(19) لقاء متلفز مع الأستاذ زهير الشاويش، أجرته معه قناة الحوار في بيته ببيروت سنة 2010م، الحلقة الأولى، الدقيقة 26، وهي منشورة على هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=Jm_vYjC8Sn0، نُظر في 13 - 8 - 2025م.

(20) المحدث العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط - سيرته في طلب العلم وجهوده في تحقيق التراث، إبراهيم الزيبق، ص102، دار البشائر الإسلامية.

(21) ذكريات على طريق الحياة، هيثم المالح، (1 / 101 - 114)، زقاق الكتب.

(22) العالم المُهاجر: مقالٌ نُشر في جريدة الأسبوع الثقافي، طرابلس، العدد 140، الجمعة 3 صفر 1395هـ = 14 فبراير 1975م.

(23) عبقريات وأعلام، عبد الغني العطري، ص381، دار البشائر - دمشق.

(24) محطات على درب الحياة - خواطر وذكريات، ممدوح رحمون، ص41، دار النفائس.

(25) نيران على القمم، سعيد أبو الحسن، ص252، منشورات وزارة الثقافة السورية.

(26) رحّالةٌ تونسيٌّ، له رحلة إلى طرابلس الغرب سنة 1895م، ولما وقع الغزو الإيطالي سنة 1911م سارع إلى تدوين أخبار هذه الرحلة، وسمّاها: »جلاء الكرب عن طرابلس الغرب«، ولكنَّ يد المنيّة سبقته (1912م) قبل أن يطبعها، وبقيت رحلته مخطوطة حتى قام بتحقيقها الأستاذ المؤرخ: علي مصطفى المصراتي، وطبعها في بيروت عن دار لبنان سنة 1965م. وكان لقاءُ الحشائشيِّ بالباجقنيِّ في قرية (سوكنة) أيّامَ تولّيه قضاءها. يُنظر: ص189 من الرحلة المذكورة.

(27) الرحلات، محمد الخضر حسين، جمع وتحقيق: علي الرضا الحسيني، ص113.

(28) أعلام ليبيا، الطاهر الزاوي، ص15، مكتبة عيسى البابي الحلبي.

(29) المصدر السابق.

(30) لمحات أدبية عن ليبيا، علي مصطفى المصراتي، ص105.

(31) ذكريات علي الطنطاوي (7 / 29) دار المنار.

(32) الليبيون في دمشق: كلمة الدكتور مازن المبارك التي قدَّم بها لكتابنا »العالم المربي محمد عبد الغني الباجقني هدية طرابلس إلى الشام«.

(33) مقابلة مع الدكتور مازن المبارك.

(34) وتعمل الآن حفيدته الأستاذة الفاضلة: سناء بنت عبد الستار الباجقني، على تحقيقها وطباعتها قريبًا بإذن الله.

تنويه:

جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين